Avocat Droit Public

Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

contact@sisyphe-avocats.fr

« La casserole qu'on surveille ne déborde jamais ». Mais la coupe semble pleine pour certains manifestants opposés à la réforme des retraites, qui s’arment de casseroles pour faire du bruit lors du déplacement d’un ministre ou du Président de la République lui-même. En réaction, des préfectures comme celles du Loir-et-Cher ou de l’Hérault ont pris des arrêtés interdisant les casseroles dans les zones de déplacement de certains membres de l’exécutif. Mais est-ce vraiment légal ?

« La casserole qu'on surveille ne déborde jamais ». Mais la coupe semble pleine pour certains manifestants opposés à la réforme des retraites, qui s’arment de casseroles pour faire du bruit lors du déplacement d’un ministre ou du Président de la République lui-même. En réaction, des préfectures comme celles du Loir-et-Cher ou de l’Hérault ont pris des arrêtés interdisant les casseroles dans les zones de déplacement de certains membres de l’exécutif. Mais est-ce vraiment légal ?

[2] Même article

Le Conseil constitutionnel se prononcera vendredi 14 avril 2023 sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites. Rarement une décision des Sages aura été autant attendue et il est à craindre qu’elle ne satisfasse personne, ni les partisans ni les opposants à la réforme. Sans se prononcer sur le fond du sujet, il est important de rappeler que le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique et que son indépendance est absolue.

Le Conseil constitutionnel se prononcera vendredi 14 avril 2023 sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites. Rarement une décision des Sages aura été autant attendue et il est à craindre qu’elle ne satisfasse personne, ni les partisans ni les opposants à la réforme. Sans se prononcer sur le fond du sujet, il est important de rappeler que le Conseil constitutionnel ne fait pas de politique et que son indépendance est absolue.Le Conseil constitutionnel coche toutes ces cases. Il a été créé en 1958 en même temps que la Constitution de la Ve République dont il est le gardien. Il présente toutes les garanties nécessaires à son indépendance.

L’indépendance du Conseil constitutionnel est parfaitement garantie par sa composition, puisque c’est un organe collégial de neuf membres. Si son Président a voix prépondérante en cas de partage, il ne décide pas seul de la position prise par le Conseil, votée en collégialité.

Le mandat des Sages dure neuf ans et n’est pas renouvelable[1] ce qui est un gage supplémentaire d’indépendance. La durée des fonctions excède en effet le quinquennat présidentiel et le Sage nommé n’a pas d’intérêt à chercher à plaire à l’autorité de nomination puisque ses fonctions ne peuvent pas être renouvelées.

De plus, le pouvoir de nomination est dilué, c’est-à-dire que ce n’est pas la même personne qui nomme tous les membres du Conseil constitutionnel, mais trois autorités différentes, à savoir le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui nomment chacun trois membres[2]. Le Conseil n’est donc à la main ni à l’image de personne, d’autant plus qu’il n’est jamais intégralement renouvelé, mais que le renouvellement des membres s’opère par tiers tous les trois ans.

Avant d’entrer en fonction, les Sages jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil[3]. Il existe tellement d’incompatibilités de fonctions fixées par les textes[4], que les Sages doivent en pratique se consacrer uniquement à leur mandat pendant neuf ans, sans faire de politique. En cas de difficulté, la démission d’office d’un membre peut être votée en interne[5].

Certains de ses détracteurs soulignent une composition politique du Conseil constitutionnel. Il est vrai que des politiques siègent en son sein : Laurent Fabius nommé par François Hollande, Alain Juppé nommé par Richard Ferrand, Jacques Mézard et Jacqueline Gourault nommés par Emmanuel Macron. Mais ces politiques, qui ne représentent pas la majorité des Sages, représentent des sensibilités politiques différentes : le parti socialiste, les républicains, le parti radical de gauche et la République en marche. De plus, un membre du Conseil constitutionnel qui s’estimerait en situation de conflit d’intérêts, pour une loi qu’il aurait déjà eu à connaître en tant que ministre par exemple, dispose toujours de la possibilité de se déporter, c’est-à-dire de ne pas siéger lors de la séance portant sur cette loi.

La politisation du Conseil constitutionnel pourrait davantage résulter du fait que les anciens Présidents de la République en sont membres de droit à vie[6], mais la pratique a montré qu’ils s’abstenaient pour la plupart d’y siéger. Les anciens Présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ne siégeront ainsi pas vendredi 14 avril 2023 pour la séance sur la réforme des retraites.

Les Sages de la rue Montpensier jugent en droit et ne s’occupent pas de politique, leur contrôle de la norme inférieure par rapport à la norme supérieure est dit « abstrait » c’est-à-dire de droit pur. Ils doivent ainsi confronter les dispositions législatives aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir depuis 1971[7] la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et la Charte de l'environnement de 2004.

Il ne leur appartient donc pas de statuer en opportunité, même si leurs décisions peuvent se teinter de conséquentialisme : « Nous prenons nos décisions sur une base juridique d'abord, mais tout en regardant leurs conséquences » a ainsi pu déclarer le Président Laurent Fabius au journal Le Monde le 18 avril 2016.

Enfin, le Conseil constitutionnel est un organe indépendant des deux ordres juridictionnels, puisque ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics, même au Président de la République et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours[8].

L’Histoire a montré qu’il n’existe pas d’alternative sérieuse : le contrôle de constitutionnalité direct par les citoyens proposé dans la période révolutionnaire est inapplicable en pratique et populiste ; le contrôle par un organe politique comme le Sénat conservateur de la Constitution de l’an VIII et du Second Empire est biaisé par sa partialité.

Le système juridictionnel mis en place en 1958 est donc le plus efficace, dans le respect de l’État de droit. La Constitution de la Ve République garantit l’indépendance absolue de ses gardiens, qu’importe le sujet traité, et tout le reste est littérature.

[1] Article 56 de la Constitution

[2] Article 56 de la Constitution

[3] Article 3 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

[4] Article 57 de la Constitution, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel

[5] Article 8 du Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel

[6] Article 56 de la Constitution

[7] Conseil Constitutionnel, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971

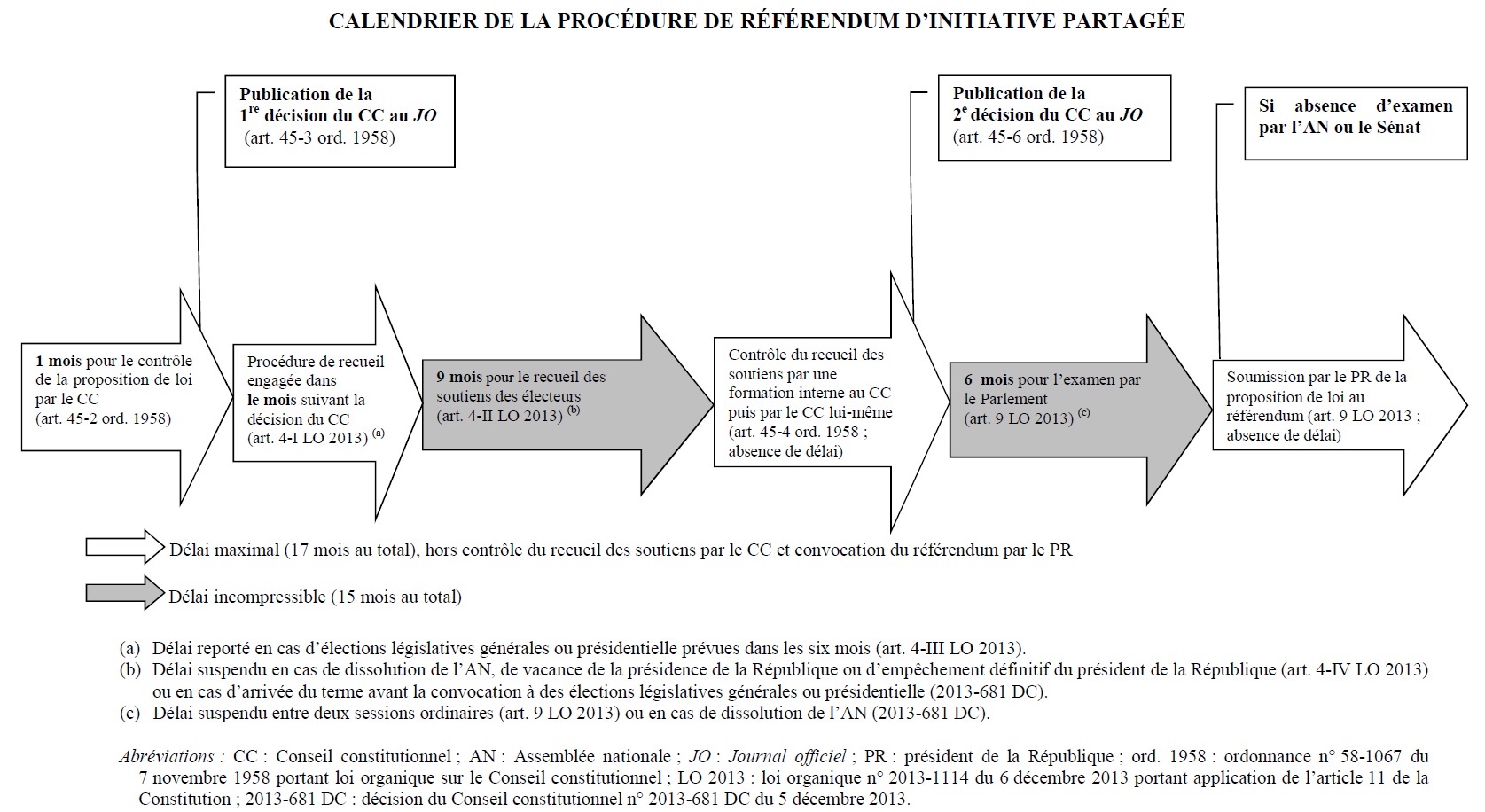

Une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites a été déposée vendredi 17 mars 2023 sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale (Franceinfo). Si une majorité des français semble opposée à cette réforme, ce n’est certainement pas cette procédure référendaire qui parviendra à la bloquer : elle ne verra jamais le jour.

Une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites a été déposée vendredi 17 mars 2023 sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale (Franceinfo). Si une majorité des français semble opposée à cette réforme, ce n’est certainement pas cette procédure référendaire qui parviendra à la bloquer : elle ne verra jamais le jour.

***

Lire aussi :

- Les millions d'euros d'argent public gaspillés du référendum d'initiative partagée

La grève des éboueurs empire à Paris avec plus de 10 000 tonnes de déchets entassés sur les trottoirs le 16 mars 2023. Après le refus de la maire de Paris de faire procéder à l’enlèvement des ordures ménagères sur sa commune, le préfet de police a annoncé qu’il allait procéder à la réquisition des personnels en grève.

On fait le point en la matière avec 10 questions juridiques autour de la grève des éboueurs :

1 / Qui est responsable de l’enlèvement des ordures ménagères sur une commune ?

2/ Quelles conséquences si l’enlèvement des ordures ménagères n’est pas effectué dans une commune ?

3/ Peut-on faire procéder de force à l’enlèvement des ordures ménagères ?

4/ Comment s’opère concrètement la réquisition du personnel nécessaire à l’enlèvement des ordures ménagères ?

5/ La réquisition n’est-elle pas un obstacle illégal au droit de grève ?

6/ Est-ce que tous les agents du service municipal d’enlèvement des ordures ménagères peuvent être réquisitionnés ?

7/ Un agent peut-il s’opposer à sa réquisition ?

8/ La réquisition est-elle juridiquement contestable ?

9/ Existe-t-il un service minimum d’enlèvement des ordures ménagères ?

10/ Peut-on révoquer un maire défaillant en matière d’enlèvement des ordures ménagères ?

***  Paris, le mercredi 15 mars 2023

Paris, le mercredi 15 mars 2023

Le maire est responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune. La salubrité publique fait partie de l’ordre public[1]. C’est donc le maire qui est garant de la salubrité de sa commune et doit mettre en œuvre tous ses pouvoirs en ce sens.

Le non-enlèvement des ordures ménagères dans une commune fait naître un risque de salubrité publique. La responsabilité de la survenance de ce risque incombe au maire, garant de l’ordre public, pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

En cas de carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, le préfet peut s’y substituer en procédant à des réquisitions de personnels[2].

L’exercice du droit de réquisition suppose deux conditions : l'inaction du maire et une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.

Le préfet peut procéder à la réquisition du personnel nécessaire à l’enlèvement des ordures ménagères après une mise en demeure adressée au maire sans résultat.

Il n’existe pas de délai prévu par les textes pour cette mise en demeure, qui peut donc être très brève.

Lorsqu’il met en œuvre la réquisition, le préfet exerce alors ce pouvoir au nom et pour le compte de la commune et engage la responsabilité de la commune, et non de l'État, en cas de dommages[3].

Non. La Constitution dispose que le droit de grève n’est pas absolu, mais qu’il s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent »[4].

Le droit de grève doit donc être concilié avec les impératifs de l’ordre public, où il trouve sa limite.

Dans la mesure où les réquisitions ne concernent pas tous les agents, mais seulement un petit contingent nécessaire pour assurer un service minimum, elle est compatible avec le droit de grève.

Le Conseil constitutionnel a même déjà jugé qu’il appartient au législateur d’apporter au droit de grève les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, et que « ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays »[5].

Non. En pratique, la réquisition s’opère par arrêté préfectoral listant les personnels réquisitionnés. Le préfet ne réquisitionne pas tous les agents, mais seulement un contingent nécessaire pour assurer un minimum de service.

Si la réquisition est trop large, elle risque en effet de porter atteinte à l’exercice du droit de grève. Le droit de grève et les impératifs de l’ordre public doivent être conciliés, sans que l’un empiète trop sur l’autre.

Non. Le fait pour un agent de faire obstacle à sa réquisition est passible de sanctions disciplinaires et pénales.

Oui. Le tribunal administratif de ressort peut être saisi d’un recours contre l’arrêté préfectoral portant réquisition de personnels. S’agissant d’une liberté fondamentale (le droit de grève) un recours en référé liberté est envisageable.

La décision est alors rendue par le juge dans un délai très bref de 48H[6].

Non, il n’existe pas de service minimum d’enlèvement des ordures ménagères. Il n’existe pas de loi générale sur le service minimum, mais simplement des textes sectoriels le prévoyant de manière exceptionnelle, comme en matière de transports publics[7] ou d’écoles maternelles[8].

Il serait possible d’instaurer un service minimum d’enlèvement des ordures ménagères par la loi.

En cas de manquements graves et répétés aux obligations qui s’attachent aux fonctions de maire, le premier édile peut être suspendu par arrêté ministériel motivé ou révoqué par décret motivé pris en conseil des ministres.[9]

Un maire défaillant en matière d’enlèvement des ordures ménagères ne pourrait donc pas être immédiatement révoqué, mais en cas de manquements graves et répétés à ses obligations de maintien de l’ordre public, dont l’enlèvement des ordures ménagères fait partie, la sanction devient possible.

***

Lire aussi :

- "10 questions sur le service minimum en France"

- "Pourquoi le service minimum dans les transports publics ne fonctionne pas en France"

- "Banderole contre la réforme des retraites sur la Mairie de Paris : c’est totalement illégal"

***

[1] Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales

[2] Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales

[3] CE 16 févr. 1979, Mallisson

[4] Alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946

[5] Conseil constitutionnel, Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987

[6] Article L. 521-2 du code de justice administrative

[7] Article L. 1222-1 et suivants du code des transports

[8] Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

[9] Article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales

Le samedi 25 février 2023, le maire de la commune de Fameck (57290) a annoncé sa décision de déprogrammer un spectacle co-écrit par Pierre Palmade dont la représentation devait avoir lieu le 10 mars[1].

Mais est-ce bien légal ?

OUI… mais pas n’importe comment

L’interdiction préventive d’un spectacle écrit ou joué par Pierre Palmade ne peut être fondée que sur un strict motif d’ordre public, comme un appel de manifestants à venir perturber la soirée en nombre, car le juge administratif est très sensible à la protection des libertés comme la liberté de réunion et d’expression. Or en l’état, le maire de la commune où doit se tenir le spectacle le 10 mars a invoqué le motif de « la lutte contre le trafic de stupéfiants » pour l’interdire, ce qui paraît inadéquat et insuffisant. Saisi en référé liberté, le juge pourrait ordonner le maintien de la représentation et déjuger le maire.

La représentation d’un spectacle est à la croisée de plusieurs libertés fondamentales : liberté de réunion, liberté d’expression, liberté du commerce et de l’industrie, etc.

À l’inverse, l’interdiction d’une représentation est une mesure de police administrative attentatoire à ces libertés pour une raison d’ordre public.

En droit français, la conciliation entre l’exercice des libertés fondamentales et la protection nécessaire de l’ordre public peut être résumée par l’adage « La liberté est la règle, la restriction de police l’exception »[2].

Le système français est donc équilibré de la manière suivante : les libertés publiques doivent être protégées de manière absolue ; néanmoins, l’exercice de ces libertés ne saurait pouvoir troubler l’ordre public établi par la loi. C’est la traduction juridique de la célèbre maxime « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ».

La limitation proportionnée de l’exercice d’une liberté ne peut ainsi se justifier que par une stricte raison d’ordre public[3].

Un maire ne peut donc interdire la représentation d’un spectacle prévu sur le territoire de sa commune que pour une raison liée à la sauvegarde de l’ordre public, c’est-à-dire le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques[4].

L’autorité de police doit toujours être en mesure de démontrer que la mesure restrictive de liberté n’est pas excessive par rapport au risque de trouble à l’ordre public, sous le contrôle du juge administratif. En définitive, pour qu’une mesure de police soit légale, il faut ainsi qu’elle tende à maintenir l’ordre public par les moyens les moins rigoureux possibles[5].

L’accident dramatique causé par Pierre Palmade le 10 février 2023, qui a entraîné la mort d’un enfant à naître, a suscité une forte émotion nationale[6]. Dans ce contexte, il est compréhensible que la représentation d’un spectacle co-écrit par l’humoriste puisse susciter la polémique dans une commune de taille moyenne. Cependant, l’émotion ne suffit pas pour interdire légalement un spectacle : il faut qu’un vrai risque de trouble à l’ordre public soit caractérisé.

L’interdiction préventive du spectacle du 10 mars pourrait se justifier si le maire mettait en avant un risque fort de manifestations destinées à interrompre ou troubler la représentation au nom, pourquoi pas, de la sécurité routière ou pour faire parler du sujet. Surtout, le maire doit disposer d’éléments précis à cet effet, c’est-à-dire d’un appel à manifester, ou de messages publiés sur les réseaux sociaux appelant à troubler la représentation. En absence d’éléments précis en ce sens, l’interdiction est illégale. C’est ce qu’a déjà jugé le Conseil d’État à propos des spectacles de l’humoriste controversé Dieudonné en 2015[7].

Or, dans une interview du samedi 25 février 2023, le maire de Fameck a préféré mettre un avant « la lutte contre le trafic de stupéfiants » pour justifier l’interdiction préventive du spectacle co-écrit par Pierre Palmade sur le territoire de sa commune[8]. Une telle justification apparaît très fragile et insuffisante compte tenu des règles strictes posées par la loi et la jurisprudence pour interdire un spectacle. En l’absence d’éléments précis permettant de caractériser un vrai risque de trouble à l’ordre public à Fameck le 10 mars, l’interdiction prise par le maire semble excessive. Le juge administratif est en effet très sensible à la protection de la liberté d’expression, qui est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés.

Si les organisateurs du spectacle co-écrit par Pierre Palmade souhaitent contester la mesure d’interdiction préventive prise par le maire de Fameck, ils disposent de la possibilité de saisir le juge administratif en urgence en référé liberté[9]. Le juge se prononcera alors dans les 48 heures pour ordonner ou non le maintien de la représentation. En l’état des justifications avancées par le maire, le juge pourrait dans ce cadre ordonner le maintien de la pièce.

Face à de tels événements tragiques, revient toujours l’éternel questionnement : faut-il séparer l’homme de l’artiste ?

[2] CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855

[3] CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413, 17520

[5] CE, 21 janvier 1994, Commune de Dammarie-Les-Lys, n° 120043

[7] CE, réf., 6 févr. 2015, n° 387726 ; CE 9 nov. 2015, n° 376107

Le mercredi 22 février 2023 à 10H, une enseignante d’espagnol du lycée privé Saint Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz a été mortellement poignardée par un élève en pleine classe (Le Monde). Qui est responsable juridiquement ?

La première responsabilité est celle de l’auteur des faits, qui sera recherchée sur le plan pénal. Il est néanmoins intéressant de s’intéresser à la responsabilité de l’État, qui a placé son agent dans une situation dangereuse.

Une obligation de sécurité pèse sur l’employeur public vis-à-vis de tous ses agents (1). Dans l’hypothèse de la survenance d’un événement dramatique au cours du service, le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute, facile à engager pour les ayants droit, qui seront indemnisés par l’État sans avoir à prouver le manquement à son obligation de sécurité (2). Si d’autres enseignants s’estiment en danger dans ce contexte, ils peuvent exercer leur droit de retrait (3).

1/ Une obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur public vis-à-vis de tous ses agents

Les enseignants des établissements privés associés à l’État ne sont pas des fonctionnaires titulaires, mais des agents contractuels de droit public. Les droits et obligations des fonctionnaires sont toutefois dans l’ensemble applicables aux agents contractuels dans la fonction publique.

Le code général de la fonction publique consacre une obligation de sécurité de l’employeur public vis-à-vis de ses agents « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail »[1]. Pour l’application de ces dispositions, le code général de la fonction publique renvoie très largement aux dispositions applicables dans le code du travail.

En droit du travail, l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés a été assouplie par la jurisprudence, d’une stricte obligation de résultat à une obligation considérée par la doctrine comme "de moyens renforcée"[2].

Dans la sphère publique, c’est sur le chef de service que repose l’obligation de sécurité des agents[3]. L’administration doit donc prendre toutes les mesures qui s’imposent pour ne pas placer ses agents dans une situation dangereuse, avec un risque de survenance d’un dommage. Il s’agit d’une stricte obligation de résultat.

2/ Le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute, facile à engager

Le manquement à l’obligation de sécurité qui incombe à l’État semble aisé à établir pour le drame du 22 février 2023, s’agissant d’un élève qui a apporté en classe un grand couteau dans son sac et dont la dangerosité n’a pas été décelée en amont. Le débat sur l’installation de portiques de sécurité obligatoires à l’entrée des établissements rebondira probablement médiatiquement.

Cependant, pour engager la responsabilité de l’État en la matière, il n’est même pas nécessaire juridiquement de prouver un dysfonctionnement de sa part.

En effet, dans l’hypothèse de la survenance d’un accident ou d’un événement dramatique au cours du service, les agents de l’administration et leurs ayants droit bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute de l’État[4] c’est-à-dire automatique.

La responsabilité sans faute est une responsabilité pouvant être engagée de plein droit, d’ordre public, même en l’absence de faute. Ceci signifie que les ayants droit de l’enseignante tuée pendant le service n’auront même pas besoin de démontrer que l’État a manqué à son obligation de sécurité pour engager sa responsabilité : celle-ci sera, en quelque sorte automatique et découle de la simple survenance de l’événement dramatique qui sera reconnu comme un accident de service (agression sur le lieu et dans le temps de service de l’agent).

L’indemnisation des ayants droit de la victime sera donc de droit, à charge pour l’État de se retourner contre l’auteur des faits dans le cadre d’une action récursoire et nonobstant les poursuites pénales engagées contre l’auteur des faits.

3/ Si d’autres enseignants s’estiment en danger dans ce contexte, ils peuvent exercer leur droit de retrait

Dans ce contexte dramatique, si d’autres enseignants s’estiment en situation de danger, ils pourront exercer leur droit de retrait. Il faut toutefois des circonstances précises.

Le droit de retrait ne peut en effet être exercé qu’en cas de situation professionnelle présentant un danger grave et imminent pour la santé physique de l’agent.

Les textes prévoient ainsi que l'agent doit alerter immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection[5].

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'autorité administrative ne peut alors pas demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans cette situation, ni appliquer aucune sanction disciplinaire ni aucune retenue de traitement.

On peut penser en l’espèce que les enseignants du lycée privé Saint Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz pourront exercer leur droit de retrait, mais pas tous les agents de l’éducation nationale sans circonstances locales particulières.

[1] Article L. 136-1 du code général de la fonction publique

[2] Soc. 8 nov. 2017, n°16-18.008, NP

[3] CE, sect., 7 février 1936, Jamart, req. n°43321

[4] CE, 21 juin 1895, Cames, req. n° 82490

[5] Décret n°82-453 du 28 mai 1982

La mairie de Paris, comme tout édifice public, est soumise à un strict principe de neutralité. Il est interdit d’apposer sur sa façade des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques comme une banderole contre la réforme des retraites. Mais le juge administratif n’aura pas le temps de la faire retirer dans le délai si court d’une seule journée de mobilisation.

À l’occasion de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi 31 janvier 2023, la Maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que deux affiches orneront la façade de l'Hôtel de Ville avec le message suivant : « Mairie solidaire avec le mouvement social »[1].

C’est totalement illégal.

Comme tout édifice public, la mairie de Paris est tenue au strict respect du principe de neutralité. Il est par conséquent interdit d’apposer sur sa façade des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, conformément à la position constante du Conseil d’État en la matière :

« (...) le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques (...) »[2].

Le Conseil d’État avait arrêté sa position à propos d’un drapeau indépendantiste martiniquais apposé sur la façade d’une mairie. L’interdiction a été réaffirmée par la suite par le Ministre de l’Intérieur en 2010 dans le cadre d’une réponse ministérielle[3] :

« L'apposition de banderoles de revendication sur des édifices publics (...) est contraire à ce principe (de neutralité) (...) Il revient au responsable des bâtiments concernés de faire retirer ces banderoles, le cas échéant, sous le contrôle du juge administratif. »

Il est indéniable qu’une banderole « Mairie solidaire avec le mouvement social » apposée sur la façade de l’Hôtel de Ville de Paris constitue un message politique.

Or le principe de neutralité interdit, même au Maire, de privatiser la façade de la mairie, qui ne lui appartient pas.

Le principe de neutralité trouve donc application et fait obstacle à la possibilité pour la Maire de Paris d’afficher un message politique sur la façade de l’édifice public.

Saisi en référé, il est certain que le juge administratif ordonnerait le retrait immédiat de la banderole. Au mépris de la règle de droit, la Maire de Paris table probablement sur le fait que le juge n’aura pas le temps de statuer sur un délai si court, c’est-à-dire sur la journée du 31 janvier.

Le tribunal administratif a déjà condamné la Maire de Paris pour la non-application des 35H au sein de la collectivité, mais Anne Hidalgo refuse toujours à ce jour d’appliquer la décision de justice[4].

Concernant les affichages sur la façade des bâtiments publics, il existe d’autres précédents comme :

Toutes ces actions sont illégales au regard du principe de neutralité des bâtiments publics rappelé constamment par le Conseil d’État.

Il est regrettable que des responsables politiques persistent à méconnaître les principes républicains en privatisant des bâtiments publics, qui appartiennent à tous et à chacun, pour des finalités politiques. Quelle que soit la cause défendue, la loi est la même pour tous.

[2] CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n°259806

[3] Réponse ministérielle à la question écrite n°54347 du 7 juillet 2009

[4] Notre article : « 35H : l’État contre Anne Hidalgo »

[5] Notre article : « Un maire peut-il déployer un gilet jaune géant sur la façade de sa mairie ? »

[6] Notre article : « Peut-on orner la façade de l’Assemblée nationale d’un drapeau homosexuel ? »

[7] Notre article : « Le maire de Nice peut-il afficher un drapeau israélien sur sa mairie ? »

[8] Notre article : « Guadeloupe : peut-on remplacer le drapeau bleu-blanc-rouge par un emblème indépendantiste ? »

À l'occasion de la grève du 19 janvier 2023 sur la réforme des retraites, nous répondons à dix questions sur le service minimum en France et les questions juridiques associées. Système mis en place, blocages, solutions envisageables pour assurer un vrai service minimum, on fait le point :

1 /Qu’est-ce que le « service minimum » ?

2/ Pourquoi la mise en place d’un vrai service minimum est compliquée juridiquement ?

3/ Existe-t-il une loi générale sur le service minimum ?

4/ Comment est prévu le service minimum dans les transports publics ?

5/ Pourquoi le service minimum ne fonctionne pas dans les transports publics ?

6/ Comment fonctionne le service minimum d’accueil des enfants à l’école ?

7/ Comment fonctionne le service minimum à l’hôpital ?

8/ Le service minimum permet-il de réquisitionner les agents grévistes ?

9/ Existe-t-il une législation européenne sur le service minimum ?

10/ Quelles sont les solutions envisageables pour assurer un vrai service minimum ?

***

Le service minimum concerne les services publics. C’est l’idée de garantir, dans l’hypothèse d’un conflit social, un minimum de service aux usagers nonobstant la grève. L’idée est donc de limiter l’impact du conflit sur les usagers, tout en respectant le droit de grève des agents.

À titre d’illustration, dans le secteur hospitalier, le service minimum garanti correspond aux effectifs d’un dimanche ou d’un jour férié à l’hôpital.

La question du service minimum est épineuse, car elle vise à concilier deux principes constitutionnels de même valeur et de prime abord inconciliables : le droit de grève et la continuité du service public.

Le principe de continuité du service public, de valeur constitutionnelle[1] est l’essence même du service public, car il vise à en assurer un fonctionnement régulier, quelles que soient les circonstances. A l’inverse d’une entreprise privée qui n’est pas tenue aux mêmes exigences, le service public doit fonctionner quoiqu’il advienne, même s’il est financièrement déficitaire. Sans continuité, le service public n’aurait aucune raison d’être comme le rappellait le rapporteur public Gazier dans ses conclusions sur l’arrêt « Dehaene » du Conseil d’État « admettre sans restriction la grève des fonctionnaires, ce serait ouvrir des parenthèses dans la vie constitutionnelle et, comme on l’a dit, consacrer officiellement la notion d’un État à éclipses. Une telle solution est radicalement contraire aux principes les plus fondamentaux de notre droit public ».

La continuité de tout service public est avant tout assurée par son personnel. Or la grève des agents affectés à un service public met toujours en péril le fonctionnement du service public en question. En ce sens, même engagée au nom de la défense de l’intérêt général, elle constitue une tentative d’atteinte à la continuité du service public. La conciliation entre continuité du service public et droit de grève des agents du service public constitue dès lors une question épineuse en droit.

La grève était interdite dans les services publics jusqu’en 1946. En l’absence de tout texte régissant le droit de grève des agents publics la jurisprudence administrative est intervenue en adoptant une position rigoureuse, estimant que l’agent public qui se mettait en grève s’excluait par là même du service et, par voie de conséquence, du bénéfice des garanties disciplinaires[2]. Le juge administratif considérait donc la continuité comme l’essence du service public, la grève contredisant donc le principe même de l’existence du service public.

Les choses ont évolué avec l’article 7 du préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 qui dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». Le droit de grève est aujourd’hui de valeur constitutionnelle[3].

Il n’existe pas de loi générale sur le service minimum en France.

On trouve cependant des textes qui prévoient ponctuellement un service minimum dans certains secteurs :

La sécurité et la souveraineté nationales ont justifié historiquement la mise en place d’un service minimum dans les premiers secteurs concernés (nucléaire, navigation aérienne).

Pour répondre aux grèves à répétition, la France choisissait le 21 août 2007 de se doter d’une loi sur le service minimum dans les transports publics, aujourd’hui codifiée dans le code des transports[10].

Le système mis en place par la France en 2007 est le suivant : alertée d’un mouvement de grève à venir, l’autorité organisatrice de transports (c’est-à-dire la puissance publique) définit des dessertes prioritaires (grands axes) avec un niveau minimal de service à assurer.

Sur cette base, l’entreprise de transport (c’est-à-dire la SNCF, la RATP, etc.) doit négocier avec les syndicats un accord collectif de prévisibilité du service. Afin d’assurer la prévisibilité, la loi impose aux agents de déclarer leur intention de participer ou pas à la grève 48H avant[11].

Ces déclarations individuelles permettent à l’entreprise de transport de répartir les agents non-grévistes sur les dessertes prioritaires. C’est, en quelque sorte, une traduction juridique de l’adage « déshabiller Pierre pour habiller Paul » : les agents non-grévistes disponibles sont chargés d’assurer le service minimum sur les dessertes prioritaires.

En 2007, le législateur n’a pas fait le choix de permettre la réquisition de personnels lors d’une grève. C’est pourtant la seule façon d’assurer un vrai service minimum dans les transports publics.

Dans le cas d’un mouvement social de grande ampleur, très suivi par les agents, le service minimum est donc impossible à assurer en l’absence d’effectifs suffisants disponibles à repositionner.

Le droit général de réquisition du Préfet, réservé aux hypothèses de crises graves, est difficile à manier lors d’un conflit social traditionnel : en l’état des textes applicables, seule une paralysie générale du pays, pendant une longue durée, pourrait justifier l’exercice du droit de réquisition général du Préfet pour le secteur des transports publics.

Le service minimum à l’école a été mis en place par une loi du 20 août 2008[12]. Il concerne les écoles maternelles et élémentaires.

Lorsqu’un préavis de grève a été déposé, les agents doivent se déclarer individuellement grévistes 48 heures au moins à l’avance.

Le service minimum d’accueil des enfants est mis en place lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans l’école concernée[13].

Dans cette hypothèse, la commune doit mettre en place un système de garde des enfants le jour de la grève par des agents municipaux. Elle est remboursée par l’État des frais engagés à cet effet[14].

Le système fonctionne également pour les écoles privées sous contrat.

Dans le secteur hospitalier, le service minimum garanti correspond aux effectifs d’un dimanche ou d’un jour férié à l’hôpital.

Pour parvenir à ce service minimum, le directeur d’établissement établit une liste de personnels indispensables au fonctionnement du service[15]. Des assignations sont individuellement délivrées sur cette base aux agents concernés, souvent d’une durée de 24H.

Dans l’hypothèse d’un refus, le Préfet dispose d’un droit de réquisition des agents sur demande de l’Agence régionale de santé (ARS). Faire obstacle à ce droit de réquisition expose les agents à des sanctions pénales et disciplinaires.

Ces mesures coercitives sont prévues par le code de la santé publique pour des raisons de sécurité sanitaire nationale.

Non. Le législateur n’a pas fait le choix de mettre en place un pouvoir général de réquisition de personnels lors d’une grève (hors des secteurs spécifiques qui le permettent, comme l’hôpital). Par conséquent, en l’état de la législation applicable, le service minimum se limite à l’affectation de « personnels disponibles », c’est-à-dire non-grévistes sur les secteurs essentiels (exemple : les dessertes prioritaires dans le domaine des transports publics).

L’effectivité du service minimum est donc à ce jour liée à l’ampleur du mouvement social, ce qui est antinomique avec l’idée même de « service minimum » : face à une grève générale ou un conflit social de très grande ampleur, le service minimum ne pourra donc pas être assuré faute de « personnels disponibles », et sans possibilité de réquisitionner du personnel supplémentaire.

En France, le Préfet dispose d’un droit de réquisition général de « toute personne nécessaire au fonctionnement d’un service dans l’hypothèse d’une atteinte grave à l’ordre public »[16], mais ce pouvoir n’est en pratique que très rarement mis en œuvre. Il existe dans les secteurs nucléaire et aérien, pour des raisons de souveraineté et de Défense nationale. Il a pu également être justifié récemment dans le cadre de la crise sanitaire et lors de la pénurie d’essence[17], mais ce droit général de réquisition serait difficile à manier lors d’un conflit social traditionnel : en l’état des textes applicables, seule une paralysie générale du pays, pendant une longue durée, pourrait justifier l’exercice du droit de réquisition général du Préfet pour le secteur des transports publics par exemple.

Non, il n’existe pas de textes européens sur le service minimum. Chaque État membre est donc libre de se doter de ses propres règles.

En Italie, la loi prévoit un vrai droit de réquisition des agents pour assurer le service minimum, avec des sanctions financières pour les agents qui tenteraient de s’y opposer[18].

Une évolution de la législation est indispensable pour assurer un vrai service minimum.

Plusieurs pistes seraient envisageables :

Ceci suppose une volonté politique en ce sens. Dans la mesure où ces réquisitions ne concerneraient pas tous les agents, mais seulement un petit contingent nécessaire pour assurer un service minimum, cette disposition pourrait passer le filtre du Conseil constitutionnel, qui sera sensible à la conciliation entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont le droit de grève et la continuité du service public.

Le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’il appartient au législateur d’apporter au droit de grève les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, et que « ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays »[19].

Les exemples étrangers nous éclairent. En Italie et au Québec, le succès du service minimum dépend très largement de la Commission ad hoc mise en place à cet effet : la « Commission de garantie » en Italie et le « Conseil des services essentiels » au Québec.

En Italie, la Commission de garantie intervient en amont avec une mission de prévention des conflits sociaux. Elle peut convoquer les parties en présence pour proposer une médiation ou ordonner de différer la grève et de reprendre les négociations. Elle intervient également en aval avec un véritable pouvoir de coercition. Elle peut ainsi ouvrir une procédure de sanction lorsque le service minimum n’est pas assuré, procédure pouvant donner lieu à des pénalités. Elle constitue d’avis général un interlocuteur fiable et compétent en matière de service minimum dans tous les domaines et est en effet en relation directe avec les usagers et les syndicats avec un site internet dédié.

A l’instar de l’Italie, le Québec dispose également d’un organe ad hoc responsable de l’application du service minimum. A la différence de la Commission de garantie, cet organe est juridictionnel, ce qui fait son intérêt. Tout l’intérêt du système québécois réside dans l’institution de ce Conseil des services essentiels, tribunal administratif siégeant à Montréal chargé de veiller au respect du cadre normatif en vigueur en matière de services essentiels avec un vrai pouvoir de sanction juridictionnel.

Le point noir de la législation française est qu’elle ne prévoit aucun organe chargé de veiller à son application. En s’inspirant des exemples italiens et québécois, une autorité administrative indépendante pourrait être mise en place à cet effet.

L’idée est simple : prévoir dans la loi une présomption d’illégalité d’une grève en l’absence d’un vrai service minimum garanti et effectif pour les usagers. Le Conseil constitutionnel serait nécessairement attentif à une disposition en ce sens et s’assurerait qu’elle ne soit pas trop attentatoire au droit de grève, de valeur constitutionnelle.

En l’absence de vrai service minimum, le conflit social serait alors considéré comme illégal.

Il est indispensable de réfléchir à une législation européenne sur le sujet du service minimum. La réflexion européenne est évidente dans le domaine des transports publics, surtout ferroviaires. La Commission européenne pourrait exercer son droit d’initiative en ce sens.

***

[1] Conseil constitutionnel, n°79-105 DC, 25 juillet 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n°74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail

[2] Conseil d’État, 7 août 1909 Winkell

[3] Conseil constitutionnel, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association

[4] Article L1333-9 et suivants du code de la défense

[5] Article L114-4 du code général de la fonction publique

[6] Article L6112-2 du code de la santé publique

[7] Loi n°79-634 du 26 juillet 1979 modifiant l’article 26 de la loi n°74-696 du 7 août 1974 : réglementation du droit de grève des personnels des sociétés nationales de programme et de l’établissement public de diffusion

[8] Article L133-2 du code de l’éducation

[9] Article 1222-1 et suivants du code des transports

[10] Article 1222-1 et suivants du code des transports

[11] Article L1324-1 et suivants du code des transports

[12] Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

[13] Article L133-4 du code de l’éducation

[14] Article L133-8 du code de l’éducation

[15] Conseil d'État, 8 / 9 SSR, du 30 novembre 1998, n°183359

[16] Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales

[17] Le Monde du 11 octobre 2022

[18] Article 9 de la loi italienne du 12 juin 1990 portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la personne protégés par la constitution et instituant une commission de garantie de l'application de la loi

[19] Conseil constitutionnel, Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987

En l’absence de droit de réquisition des agents, la loi de 2007 est insuffisante pour assurer un vrai service minimum dans les transports publics français. Le droit de réquisition général du Préfet, réservé aux hypothèses graves, est impossible à mobiliser pour un conflit social traditionnel. Il faudrait prévoir un droit de réquisition spécifique au secteur des transports publics plus facile à mettre en œuvre ou conditionner la légalité de la grève à un vrai service minimum effectif pour les usagers. Une réglementation européenne pourrait également être envisagée.

Pour répondre aux grèves à répétition, la France choisissait le 21 août 2007 de se doter d’une loi sur le service minimum dans les transports publics. À la croisée de deux principes de valeur constitutionnelle, le droit de grève et la continuité du service public, le sujet est délicat. Le 5 juillet 2008, le Président Sarkozy allait jusqu’à déclarer « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit ! »[1]. Plus de quinze ans après, force est de constater que ce service minimum promis dans les transports publics ne fonctionne pas en France. Ce constat lucide permet de réfléchir à des solutions.

Il n’existe pas de textes européens sur le service minimum dans les transports publics. Chaque État membre est donc libre de se doter de ses propres règles. Le système mis en place par la France en 2007 est le suivant : alertée d’un mouvement de grève à venir, l’autorité organisatrice de transports (c’est-à-dire la puissance publique) définit des dessertes prioritaires (grands axes) avec un niveau minimal de service à assurer. Sur cette base, l’entreprise de transport (c’est-à-dire la SNCF, la RATP, etc.) doit négocier avec les syndicats un accord collectif de prévisibilité du service. Afin d’assurer la prévisibilité, la loi impose aux agents de déclarer leur intention de participer ou pas à la grève 48H avant [2].

Ces déclarations individuelles permettent à l’entreprise de transport de répartir les agents non-grévistes sur les dessertes prioritaires. C’est, en quelque sorte, une traduction juridique de l’adage « déshabiller Pierre pour habiller Paul » : les agents non-grévistes disponibles sont chargés d’assurer le service minimum sur les dessertes prioritaires.

Pourquoi ce système ne fonctionne-t-il pas ?

En 2007, le législateur n’a pas fait le choix de permettre la réquisition de personnels lors d’une grève. C’est pourtant la seule façon d’assurer un vrai service minimum dans les transports publics. Dans le cas d’un mouvement social de grande ampleur, très suivi par les agents, le service minimum est donc impossible à assurer en l’absence d’effectifs suffisants disponibles à repositionner.

En France, le Préfet dispose d’un droit de réquisition général de « toute personne nécessaire au fonctionnement d’un service dans l’hypothèse d’une atteinte grave à l’ordre public »[3], mais ce pouvoir n’est en pratique que très rarement mis en œuvre. Il existe dans les secteurs nucléaire et aérien, pour des raisons de souveraineté et de Défense nationale. Il a pu également être justifié récemment dans le cadre de la crise sanitaire et lors de la pénurie d’essence[4], mais ce droit général de réquisition serait difficile à manier lors d’un conflit social traditionnel : en l’état des textes applicables, seule une paralysie générale du pays, pendant une longue durée, pourrait justifier l’exercice du droit de réquisition général du Préfet pour le secteur des transports publics.

Alors, quelles solutions ?

Pour assurer un vrai service minimum dans les transports publics, il faudrait compléter la loi de 2007 en ajoutant un vrai droit de réquisition des agents par le Préfet, rapide à mobiliser. Ceci suppose une volonté politique en ce sens. Dans la mesure où ces réquisitions ne concerneraient pas tous les agents, mais seulement un petit contingent nécessaire pour assurer un service minimum, cette disposition pourrait passer le filtre du Conseil constitutionnel, qui sera sensible à la conciliation entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont le droit de grève et la continuité du service public. À titre d’exemple, dans le secteur hospitalier, le service minimum garanti correspond aux effectifs du dimanche ou d’un jour férié. Cette disposition serait transposable au domaine des transports publics.

En Italie, la loi prévoit un vrai droit de réquisition des agents pour assurer le service minimum, avec des sanctions financières pour les agents qui tenteraient de s’y opposer[5]. Au Québec, un « conseil des services essentiels » est chargé d’assurer le service minimum, en procédant à des réquisitions si nécessaire[6].

La loi pourrait également faire dépendre la légalité de la grève, pour tous les agents, à l’effectivité d’un vrai service minimum pour les usagers.

Enfin, il serait pertinent de réfléchir à une réglementation européenne sur le sujet.

[1] Déclaration du Président Sarkozy devant le Conseil national de l’UMP le 5 juillet 2008

[2] Article L1324-1 et suivants du code des transports

[3] Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales

[4] Le Monde du 11 octobre 2022

[5] Article 9 de la loi italienne du 12 juin 1990 portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la personne protégés par la constitution et instituant une commission de garantie de l’application de la loi

[6] Article 111.17 du code du travail du Québec

INTERVENtions PRESSE