Avocat Droit Public

Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

contact@sisyphe-avocats.fr

C’est une décision bienvenue.

C’est une décision bienvenue. ⚠ Le @Prefet_90 a publié un arrêté d’interdiction de déplacement des supporters nancéiens à Belfort pour #ASMBASNL en #CoupedeFrance.

— AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) January 15, 2020

? Même les supporters #ASNL munis d’un billet ne pourront pas accéder au stade Roger-Serzian.

Un immense merci au Conseil d'Etat qui annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon et qui enjoint au Préfet de Belfort de laisser les 50 supporters de Nancy munis de billets d'accéder au stade, porter leurs couleurs et chanter pour leur club.

— Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) January 18, 2020

À quelques jours des élections municipales, on estime que 28,3% des maires de France ne souhaitent pas se représenter, et que 23% restent encore indécis (Le Monde). Une telle situation n’est pas inédite, puisque 64 communes n'avaient déjà aucun candidat après échéance de la date butoir de dépôt des candidatures lors des précédentes élections de 2014 (Le Monde). Elle s’explique aisément : baisse des compétences transférées de plus en plus aux intercommunalités, hausse des responsabilités liée à la judiciarisation de la vie publique, crise des "gilets jaunes", etc.

À quelques jours des élections municipales, on estime que 28,3% des maires de France ne souhaitent pas se représenter, et que 23% restent encore indécis (Le Monde). Une telle situation n’est pas inédite, puisque 64 communes n'avaient déjà aucun candidat après échéance de la date butoir de dépôt des candidatures lors des précédentes élections de 2014 (Le Monde). Elle s’explique aisément : baisse des compétences transférées de plus en plus aux intercommunalités, hausse des responsabilités liée à la judiciarisation de la vie publique, crise des "gilets jaunes", etc.  Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de contester ce scrutin ou ses résultats.

Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de contester ce scrutin ou ses résultats. À Clermont-de-l'Oise (60), c’est la stupéfaction… Au détour d’un reportage diffusé par France 2 (Stade 2), les parents d’élèves ont en effet appris que l’institutrice de leurs enfants, Madame Amale DIB, se transformait la nuit venue en une diva du catch se faisant appeler « French Hope » (France bleu radio), activité qu’elle pratique sur son temps libre.

À Clermont-de-l'Oise (60), c’est la stupéfaction… Au détour d’un reportage diffusé par France 2 (Stade 2), les parents d’élèves ont en effet appris que l’institutrice de leurs enfants, Madame Amale DIB, se transformait la nuit venue en une diva du catch se faisant appeler « French Hope » (France bleu radio), activité qu’elle pratique sur son temps libre. Sa famille avait appelé 5 fois le SAMU, mais les secours sont arrivés trop tard : Mme Edith Greffier est tragiquement décédée le 14 septembre 2019 au centre hospitalier de Trévenans (Belfort) suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Les enregistrements audios disponibles font apparaître que le service d'urgence n’aurait pas pris suffisamment au sérieux la pathologie de la patiente : "Vous savez, il y a beaucoup de gastros en ce moment..." Il s'écoulera presque une heure entre le premier appel au 15 par la fille de Mme Greffier et la prise en charge effective de cette dernière... Son mari avait même prévenu les secours lors du 5ème appel "Depuis tout à l'heure qu'on nous mène en bateau. Dans 5 minutes, il arrive... Moi je veux les bandes. Si elle décède, ce sera de votre faute" (LCI).

Sa famille avait appelé 5 fois le SAMU, mais les secours sont arrivés trop tard : Mme Edith Greffier est tragiquement décédée le 14 septembre 2019 au centre hospitalier de Trévenans (Belfort) suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Les enregistrements audios disponibles font apparaître que le service d'urgence n’aurait pas pris suffisamment au sérieux la pathologie de la patiente : "Vous savez, il y a beaucoup de gastros en ce moment..." Il s'écoulera presque une heure entre le premier appel au 15 par la fille de Mme Greffier et la prise en charge effective de cette dernière... Son mari avait même prévenu les secours lors du 5ème appel "Depuis tout à l'heure qu'on nous mène en bateau. Dans 5 minutes, il arrive... Moi je veux les bandes. Si elle décède, ce sera de votre faute" (LCI). Cheminots, agents RATP, EDF, routiers, urgentistes… ils sont nombreux à avoir d’ores et déjà annoncé leur intention de débrayer le 5 décembre. C’est dans ce cadre que la question du service minimum dans les transports revient dans le débat public. Bruno Retailleau (sénateur LR) a été le premier à jeter un pavé dans la mare, appelant de ses vœux à légiférer pour instaurer un droit nouveau de « service minimum garanti » (Le Figaro).

Cheminots, agents RATP, EDF, routiers, urgentistes… ils sont nombreux à avoir d’ores et déjà annoncé leur intention de débrayer le 5 décembre. C’est dans ce cadre que la question du service minimum dans les transports revient dans le débat public. Bruno Retailleau (sénateur LR) a été le premier à jeter un pavé dans la mare, appelant de ses vœux à légiférer pour instaurer un droit nouveau de « service minimum garanti » (Le Figaro). Pendant que des activistes identitaires musulmanes bloquent la piscine de Grenoble pour réclamer le droit de se baigner en burkini (France TV), un groupe de féministes LGBT réclame à Annecy la liberté d’y nager topless (BFMTV). Deux salles, deux ambiances.

Pendant que des activistes identitaires musulmanes bloquent la piscine de Grenoble pour réclamer le droit de se baigner en burkini (France TV), un groupe de féministes LGBT réclame à Annecy la liberté d’y nager topless (BFMTV). Deux salles, deux ambiances. C’est devenu un sport national. Dès l’instant où l’été arrive, des personnes mal intentionnées vandalisent les bouches à incendie, transformant les rues en piscine géante. Ce phénomène que l’on surnomme le « street pooling » ne doit ni faire rire ni être pris à la légère. À Saint-Denis, un enfant de 6 ans a été récemment violemment projeté en l’air par le puissant geyser, le laissant entre la vie et la mort sur le bitume (Le Figaro). En outre, cette pratique est un crime contre l’environnement puisqu’elle provoque le gaspillage de milliers de m3 d'eau à chaque ouverture, et endommage les installations électriques avoisinantes (LCI). Veolia avait ainsi estimé en 2017 que 600 000 mètres cubes d’eau avaient été gaspillés en Ile-de-France en moins d'un mois, soit 240 piscines olympiques (Dossier Familial). Extrêmement dangereuse pour la sécurité routière, elle porte enfin gravement atteinte aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en les mobilisant inutilement, en vidant les réserves d’eau et en endommageant les installations.

C’est devenu un sport national. Dès l’instant où l’été arrive, des personnes mal intentionnées vandalisent les bouches à incendie, transformant les rues en piscine géante. Ce phénomène que l’on surnomme le « street pooling » ne doit ni faire rire ni être pris à la légère. À Saint-Denis, un enfant de 6 ans a été récemment violemment projeté en l’air par le puissant geyser, le laissant entre la vie et la mort sur le bitume (Le Figaro). En outre, cette pratique est un crime contre l’environnement puisqu’elle provoque le gaspillage de milliers de m3 d'eau à chaque ouverture, et endommage les installations électriques avoisinantes (LCI). Veolia avait ainsi estimé en 2017 que 600 000 mètres cubes d’eau avaient été gaspillés en Ile-de-France en moins d'un mois, soit 240 piscines olympiques (Dossier Familial). Extrêmement dangereuse pour la sécurité routière, elle porte enfin gravement atteinte aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en les mobilisant inutilement, en vidant les réserves d’eau et en endommageant les installations.[#Canicule2019] L’arrivée des fortes chaleurs ne vous autorise pas à forcer les bouches incendie pour vous rafraîchir. Le #streetpooling nuit au travail des pompiers, à votre sécurité, et peut causer d’importants dégâts matériels. pic.twitter.com/grAL3OgPnv

— Police nationale (@PoliceNationale) 26 juin 2019

Lors de grosses vagues de #chaleur, certaines collectivités font face au phénomène de #streetpooling, qui consiste à ouvrir les poteaux incendie. En plus de gaspiller énormément d'#eau, cette pratique est dangereuse au vu de la forte pression dégagée https://t.co/x9Mjz8eF2t pic.twitter.com/Ga2RGU2XKr

— SUEZ France (@suezFR) 25 juin 2019

Dans le cadre de l’examen du projet de loi Blanquer pour l’école de la confiance, le Sénat a adopté un amendement visant à interdire les signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires (amendement LR adopté contre l’avis du gouvernement par 186 voix contre 100 et 159 abstentions).

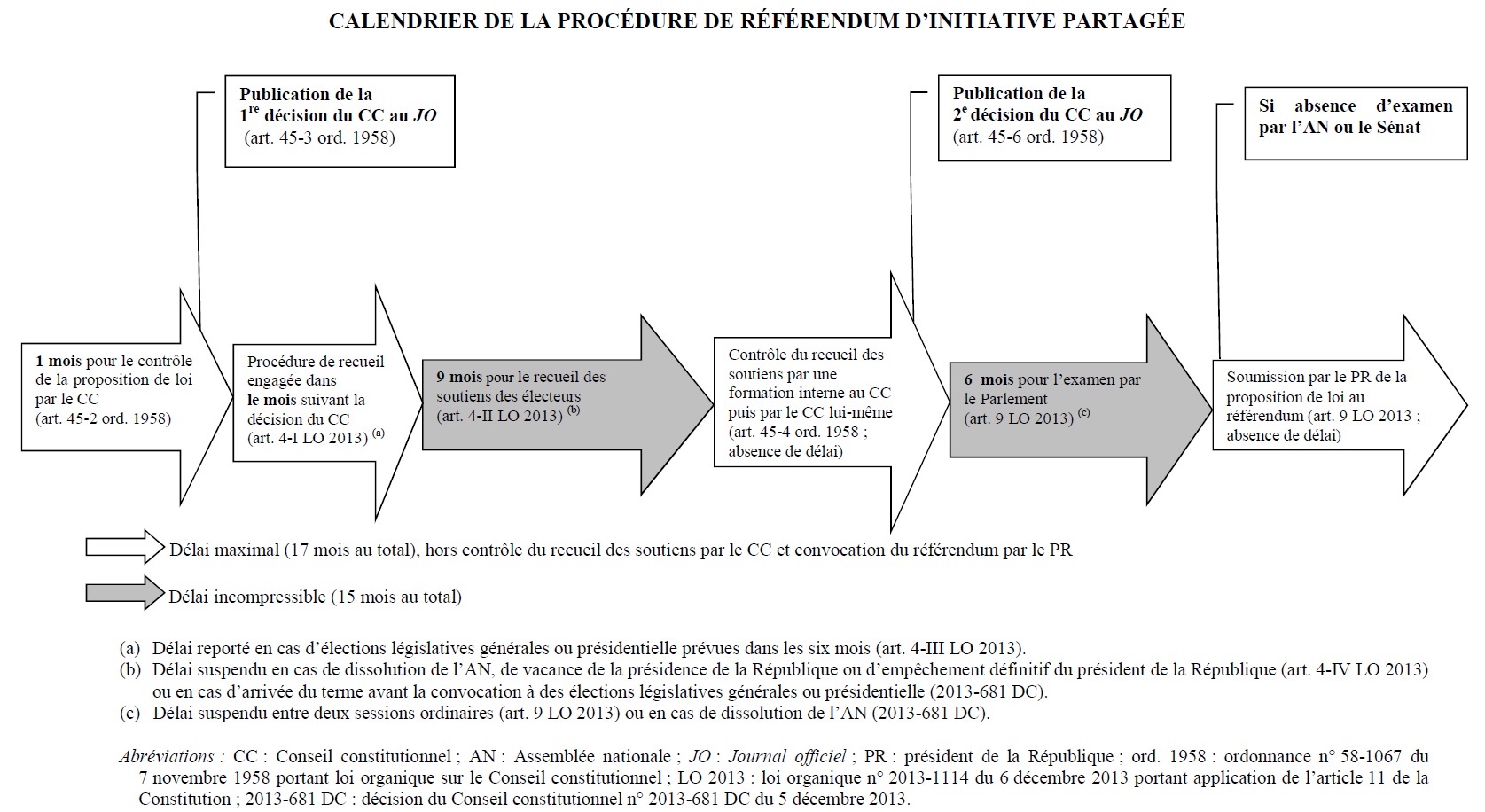

Dans le cadre de l’examen du projet de loi Blanquer pour l’école de la confiance, le Sénat a adopté un amendement visant à interdire les signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires (amendement LR adopté contre l’avis du gouvernement par 186 voix contre 100 et 159 abstentions). C’est l’événement du jour. Au moins 197 députés et sénateurs d'opposition ont fait connaître leur intention de provoquer un référendum d’initiative partagée pour empêcher, selon eux, la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) prévue par la loi Pacte. Si l’immense majorité des français semble opposée à cette privatisation, ce n’est certainement pas cette procédure qui parviendra toutefois à la bloquer.

C’est l’événement du jour. Au moins 197 députés et sénateurs d'opposition ont fait connaître leur intention de provoquer un référendum d’initiative partagée pour empêcher, selon eux, la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) prévue par la loi Pacte. Si l’immense majorité des français semble opposée à cette privatisation, ce n’est certainement pas cette procédure qui parviendra toutefois à la bloquer.

INTERVENtions PRESSE