L’actualité politique la plus brûlante autour du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes a remis sur le devant de la scène l’outil référendaire, tombé quelque peu en désuétude depuis le « non » français du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe.

C’est l’occasion de revenir sur un outil méconnu des citoyens, au coût pourtant exorbitant pour les finances publiques : le référendum d’initiative partagée.

Promesse de campagne du candidat Nicolas SARKOZY en 2007, le référendum d’initiative partagée a été inscrit dans

l’article 11 de la Constitution dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008.

Extrait du programme présidentiel 2007 de NS

Extrait du programme présidentiel 2007 de NSC’est sous la Présidence de François HOLLANDE que le dispositif est réellement entré en vigueur, la

loi organique et la

loi ordinaire portant application de l'article 11 de la Constitution ayant toutes deux été promulguées le 6 décembre 2013.

À l'occasion de son

Discours pour le 55e anniversaire de la Ve République en 2013, le Président HOLLANDE avait en effet demandé une mise en œuvre rapide de cette nouvelle procédure :

"Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d’initiative populaire. La loi organique permettant l’application de cette mesure n’a toujours pas été adoptée par le Parlement : j’ai demandé qu’elle le soit avant la fin de l’année." (discours de F.HOLLANDE du 3 octobre 2013)

Nous disposons aujourd’hui de plus d’un an de recul sur le dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2015.

C’est l’occasion d’un premier bilan, qui s'avère cinglant.

1. Une procédure d’une complexité inouïe, entravée de nombreux freins, qui n’aboutira jamais

Dans l’imaginaire collectif, véhiculé médiatiquement par les partisans de ce nouvel outil, le dispositif français serait proche, et inspiré du véritable référendum d’initiative « populaire » tel qu’il existe, par exemple, en Suisse.

Il n’en est rien.

L’idée qui sous-tend le référendum d’initiative partagée est celle d’une collaboration des parlementaires et des citoyens sur une proposition de loi.

Toutefois, les conditions de recours à cette typologie de consultation sont si strictes qu’il est hautement improbable que cette voie référendaire débouche dans la pratique sur la promulgation d’un quelconque texte.

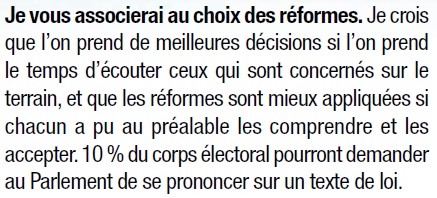

En effet, la procédure suppose une initiative d’au moins 1/5 des membres du Parlement (soit

185 parlementaires au moins, à ce jour), qui doivent d’abord déposer une proposition de loi d’initiative référendaire sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat (

A. 1 LO du 06/12/13).

A contrario, et contrairement à l’interprétation erronée et répandue de cette procédure, les citoyens ne peuvent donc pas être à l’initiative de la proposition, qui est toujours d’origine parlementaire.

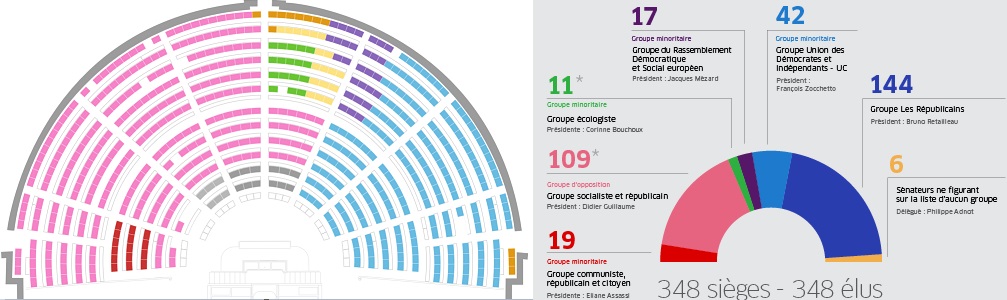

Au regard de la représentation politique actuelle au sein des deux assemblées, il ne fait aucun doute que

seuls le Parti socialiste et Les Républicains sont en mesure de réunir le quorum requis pour initier la procédure, ce qui constitue nécessairement un

premier frein dans l’utilisation de l’outil.

Représentation politique au sein de l'AN (gauche) et du Sénat (droite)

Dans un deuxième temps, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie, qui va opérer un contrôle obligatoire (

A. 1 LO du 06/12/13).

Ainsi, après avoir informé les pouvoirs publics de sa saisine (Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Assemblées), le Conseil Constitutionnel vérifie que la proposition de loi :

- a bien été initialement portée par 1/5 des membres du Parlement,

- entre strictement dans les matières référendaires de l’article 11 alinéa 1 de la Constitution,

- n’a pas pour objet l’abrogation d’un texte promulgué depuis moins d’un an,

- n’a pas un objet identique à celui d’une proposition déjà rejetée par les électeurs depuis moins de deux ans,

- n’est pas contraire à la Constitution (dans le délai d’un mois),

- et ne conduit pas à la diminution de ressources publiques ou à la création / aggravation d’une charge publique.

Le strict contrôle obligatoire opéré par le Conseil Constitutionnel en la matière, et notamment le contrôle de constitutionnalité qu’il exerce

a priori constitue

un frein supplémentaire spécifique à cette procédure. Le Conseil Constitutionnel refuse en effet traditionnellement de contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par la voie du référendum car elles sont l’expression directe de la souveraineté nationale (

Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962). Cet obstacle au contrôle est levé du simple fait que ce dernier soit exercé avant que les citoyens ne votent sur le texte.

La décision du Conseil Constitutionnel est publiée au Journal officiel.

S’ouvre alors, par décret du Ministre de l’Intérieur, une période de 9 mois pendant laquelle la proposition de loi doit recueillir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit

4,6 millions d’électeurs environ. A titre de comparaison,

la Suisse n’exige que 100 000 signatures pour son référendum d’initiative populaire, et

l’Italie 500 000 pour le référendum abrogatif.

La collecte est impossible dans les six mois précédents une élection présidentielle ou législative.

La liste des électeurs qui soutiennent une demande de référendum est publiée dans son intégralité, par ordre alphabétique sur le site internet dédié.

Elle peut donc être consultée par toute personne se rendant sur le site (

A. 7 LO du 06/12/13).

- son nom,

- son prénom,

- sa commune, son village ou son consulat d'inscription sur les listes électorales.

Plus qu’un frein à l’utilisation de cette procédure, cette

diffusion de données personnelles sur internet est de nature à dissuader les électeurs d’apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire (de crainte de voir leurs opinions politiques portées sur la place publique) d’autant plus que

tout soutien apporté ne peut plus être retiré. De manière surprenante, la CNIL a pourtant validé le dispositif (

Délibération CNIL du 20/11/14).

Le Conseil Constitutionnel arrête alors la décision selon laquelle la proposition de loi a recueilli le soutien d’au moins 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales, qui est publiée au Journal Officiel.

La proposition de loi retourne ensuite devant les Assemblées qui doivent l’examiner au moins une fois dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel.

Si, et seulement si, le texte n’est pas adopté par le Parlement dans ce délai, le Président de la République soumet alors la proposition au vote des électeurs par référendum (sans que l’on puisse toutefois envisager de moyen de l’y contraindre) (

A. 9 LO du 06/12/13).

Calendrier du référendum d’initiative partagée (extrait rapport parlementaire)

Comment pourrait-on envisager, au regard de ce qui précède, qu’une proposition de loi aurait une quelconque chance d’être soumise à référendum à l’issue de la procédure ? Il paraît en effet évident et inévitable qu’une proposition portée par 185 parlementaires, et 4,6 millions d’électeurs, qui aurait franchi tous les obstacles de procédure sus rappelés, serait votée in fine par le Parlement, sans nécessité de recourir à référendum.

Cette procédure d’une complexité inouïe, entravée de nombreux freins, n’aboutira donc jamais sur une loi référendaire.

2. Un total de 5 millions d’euros d’argent public dépensé à ce jour

Une telle procédure kafkaïenne pourrait faire sourire si ce nouvel outil n’était pas autant onéreux pour l’Etat.

Un

rapport parlementaire fait en effet état d’une dépense totale de

364 827 euros pour le développement et la mise en ligne du site internet dédié

https://www.referendum.interieur.gouv.fr (333 718 euros au titre des « développements informatiques du site internet » et 31 109 euros au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage).

Quiconque s’intéresse quelque peu au développement informatique sait pourtant qu’il n’est nul besoin de mobiliser une telle somme pour construire un site internet à l’esthétique et aux fonctionnalités si sommaires (5 pages html dignes des premières heures du web).

Mais ce n’est pas tout.

En 2014, un budget total exorbitant de 4,64 millions d'euros a été alloué, et consommé par l’Etat pour la mise en place et le fonctionnement du référendum d’initiative partagée :

- 2,89 millions d’euros a été consommé pour l’achat de serveurs informatiques nécessaires au dispositif et à la participation au financement des investissements de l’INSEE en vue d’organiser le contrôle des soutiens déposés,

- 1,75 millions d’euros a été consommé afin de participer au financement de l’achat d’équipements informatiques et des aménagements de locaux nécessaires à la procédure dans les communes françaises.

C’est donc

un total de près de 5 millions d’euros d’argent public qui a, à ce jour, été dépensé pour le référendum d’initiative partagée.

Par ailleurs, à compter de 2015, un budget de 1,8 million d’euros est mobilisé chaque année pour le fonctionnement (éventuel) de la plateforme web de recueil des soutiens dans le cadre du référendum d’initiative partagée.

3. Un nouvel outil jamais utilisé depuis sa création

Le volume d’argent public mobilisé par l’Etat pour le référendum d’initiative partagée pourrait (éventuellement) se justifier si un retour sur investissement était constaté plus d’un an de recul après la mise en place du dispositif.

De manière évidente, aucune proposition de loi référendaire n’a toutefois été adoptée, ni même ouverte au soutien dans le cadre de cette nouvelle procédure depuis son entrée en vigueur.

Le quorum initial d’au moins 1/5 des membres du Parlement pour engager la procédure n’a même jamais été atteint.

Actuellement, aucune proposition n’est ouverte à la collecte de soutiens sur le site internet dédié.

Le gaspillage d’argent public est devenu insupportable pour les citoyens, et participe de la défiance toujours plus prononcée de ces derniers envers la politique.

D’aucuns nous opposeront qu’une somme de 5 millions d’euros est anecdotique à l’échelle du budget d’un Etat comme la France.

Rapprochons toutefois ce montant au coût journalier nécessaire pour nourrir un enfant en état de malnutrition dans le monde (

chiffré par le programme alimentaire mondial des Nations Unies à 0,40 €) et nous prendrons alors conscience que

le volume d’argent public gaspillé par la France pour le référendum d’initiative partagée à ce jour aurait permis de nourrir 35 000 enfants souffrant de malnutrition dans le monde pendant 1 an.

Pouvons-nous avoir l’intelligence collective de constater sereinement, de manière apolitique, l’échec et l’inutilité du référendum d’initiative partagée, et arrêter les frais ?

Medias :

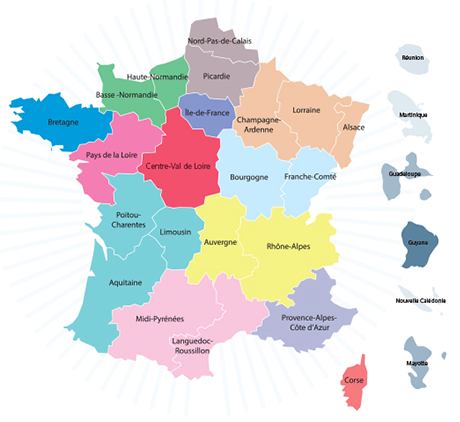

La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin régional est le Conseil d’Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative).

La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin régional est le Conseil d’Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative).

Les électeurs de Loire-Atlantique ont dit "oui" à 55,17 % au référendum local organisé le dimanche 26 juin 2016 portant sur le transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes (NDDL). Dès le résultat connu, le Premier Ministre annonçait la détermination de l'Etat à appliquer au plut tôt le "verdict des urnes".

Les électeurs de Loire-Atlantique ont dit "oui" à 55,17 % au référendum local organisé le dimanche 26 juin 2016 portant sur le transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes (NDDL). Dès le résultat connu, le Premier Ministre annonçait la détermination de l'Etat à appliquer au plut tôt le "verdict des urnes".