Le statut du rapporteur public en contentieux administratif a subi des bouleversements considérables ces dernières années, ce qui a pu être de nature à déconcerter les justiciables.

Traditionnellement désigné sous l’appellation «

commissaire du gouvernement » (depuis une décision du Conseil d’Etat du 1er juin 1849, voir RFDA 2000, p. 1207), le ministère public près les juridictions administratives a été renommé «

rapporteur public », depuis le 7 janvier 2009 (

Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions). L’ancienne dénomination, abandonnée sous impulsion notable de la Cour européenne des droits de l’homme, était en effet de nature à induire en erreur les justiciables sur la véritable fonction du rapporteur public (on notera toutefois que la nouvelle appellation de «

rapporteur public » peut faire naître une confusion avec le rapporteur de la formation de jugement, aux yeux des justiciables).

Ce changement de dénomination est allé de pair avec une modification du rôle du rapporteur public, induite notamment par la possibilité, pour les parties, de présenter de brèves observations après le prononcé de ses conclusions (articles

R. 732-1 et

R. 733-1 du Code de Justice Administrative [CJA]).

Par une décision «

Communauté d’agglomération du pays de Martigues » du 21 juin 2013 (n°352427), le Conseil d’Etat a explicité, de manière très pédagogique, le nouveau statut du rapporteur public dans le procès administratif. Cette décision présente un grand intérêt pour les justiciables, dans la mesure où elle éclaire le rôle atypique de ce magistrat quelque peu particulier.

Le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions du Code de Justice Administrative relatives au rôle du rapporteur public, à savoir :

- L’article L.7 du CJA, qui dispose qu’un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ;

- L’article R.711-2 du CJA, qui dispose que l’avis d’audience doit mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ;

- Ainsi que l’article R. 711-3 du CJA, qui dispose que le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, et que les parties ou leurs mandataires doivent mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne.

La Haute juridiction administrative a ensuite détaillé précisément le rôle du rapporteur public en contentieux administratif, et ses relations avec les parties à l’instance.

1/ Le rôle du rapporteur public dans le procès administratif

Le Conseil d’Etat a réitéré sa traditionnelle position issue des arrêts «

Gervaise », du 10 juillet 1957 (n° 26517, rec. p. 466) et «

Mme Esclatine », du 29 juillet 1998 (n° 179635 et 180208), en indiquant que le rapporteur public a pour mission :

- d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut,

- de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables,

- et d’indiquer son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient.

Le rapporteur public prononce ses conclusions après la clôture de l’instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement.

S’étant publiquement prononcé sur l’affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré :

- en vertu de l’article R. 732-2 du CJA, il n’assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ;

- selon l’article R. 733-3 du CJA, il y assiste, sauf demande contraire d’une partie, sans y prendre part, au Conseil d’Etat.

2/ La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience

- de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique ;

- de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite ;

- et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître,

dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’

article L. 761-1 du CJA. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

En pratique, le sens des conclusions du rapporteur public est communiqué aux parties avant l’audience par l’intermédiaire du site internet «

Sagace ». Un code confidentiel lié à l’instance les concernant est ainsi communiqué aux justiciables, qui leur permettra de consulter le sens des conclusions dès la mise en ligne, ainsi que l’état de l’instruction du dossier.

Sur ce point, il convient de souligner le fait que le Conseil d’Etat s’est abstenu, à dessein, de définir ce qu’il faut entendre par « délai raisonnable avant l’audience » s’agissant de la communication du sens des conclusions du rapporteur public. Il est dès lors plus qu’opportun, pour les justiciables, de porter une attention toute particulière en la matière avant l’audience, dans la mesure où le Conseil d’Etat a précisé, comme il a été vu, que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En pratique, il est possible de penser qu’un minimum d’une demi-journée avant l’audience pourra être considéré comme « délai raisonnable » pour la mise en ligne du sens des conclusions.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a précisé, dans une décision «

Société Stanley International Betting Limited », du 10 juillet 2013 (n° 357359) rendue sous le visa des articles

R.834-1 et

R.712-1 alinéa 5 du CJA, que l’absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public à la partie qui en fait la demande avant l’audience constitue un

cas d’ouverture du recours en révision.

La Haute juridiction administrative a également précisé qu’il appartient au rapporteur public, dans le cadre de la communication du sens de ses conclusions, de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment :

- d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond,

- et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir.

La communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.

Enfin, par une décision intéressante du 15 décembre 2015 «

Département de la Seine-Saint-Denis » (n°380634), le Conseil d’État a décidé que lorsqu’une affaire relève de l’un des cas de dispense possible de conclusions prévus par le CJA, l’avis d’audience doit indiquer, à peine d’irrégularité de la procédure, si cette dispense de conclusions a été décidé par la juridiction, ou pas.

3/ La communication aux parties des conclusions elles-mêmes

L’exercice de la fonction de rapporteur public n’est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l’instruction. Par suite, les conclusions du rapporteur public, qui peuvent d’ailleurs ne pas être écrites, n’ont à faire l’objet d’une communication préalable aux parties (il en va de même de la note du rapporteur, ou du projet de décision).

Le Conseil d’Etat a ainsi réitéré, sur ce point, sa position issue de sa décision «

Mme Esclatine », du 29 juillet 1998 (n° 179635 et 180208), en indiquant que les conclusions du rapporteur public en elles-mêmes (et non plus leur sens) n’ont pas à être communiquées aux parties. Il convient de rappeler en la matière que les conclusions du rapporteur public n’ont pas le caractère d’un document administratif communicable au sens de la

loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (voir sur ce point CE, 20 janvier 2005, «

M. René Georges A », n°276625). Il est toutefois toujours loisible aux justiciables d’en solliciter la communication auprès du rapporteur public qui a porté la parole à l’audience, lequel restera cependant libre d’apprécier la suite à donner à une pareille demande (

même décision). En pratique, les formalités à accomplir pour une telle demande de communication figurent toujours sur le site internet des juridictions (pour un exemple, voir

cette rubrique du site internet du Conseil d’Etat).

Enfin cette position sus-rappelée du Conseil d’Etat, confirmant sans équivoque que les conclusions du rapporteur public peuvent tout à fait ne pas être écrites, doit être remarquée. Par suite, si les parties ne sont pas tenues d’assister à l’audience en contentieux administratif, on leur conseillera toutefois toujours de s’y rendre, ou de s’y faire représenter par avocat, afin de prendre connaissance de l’intégralité des conclusions du rapporteur public, souvent très intéressantes pour comprendre le schéma de pensée de la juridiction avant le prononcé de la décision. Cette compréhension de la logique du juge, par l’intermédiaire des conclusions du rapporteur public, pourra servir, le cas échéant, à contester pertinemment la décision rendue en usant d’une voie de recours.

4/ La possibilité pour les parties, de réagir aux conclusions du rapporteur public

Le Conseil d’Etat a précisé que, conformément aux dispositions du CJA, les parties au litige ont la possibilité, après le prononcé des conclusions lors de la séance publique, de présenter des observations :

- soit oralement à l’audience,

- soit au travers d’une note en délibéré.

Ainsi, les conclusions du rapporteur public doivent permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu’en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l’opportunité d’y réagir avant que la juridiction ait statué.

5/ La modification de la position du rapporteur public après la communication du sens des conclusions aux parties

Enfin, le Conseil d’État a indiqué que le rapporteur public peut tout à fait modifier ses conclusions, même après en avoir communiqué le sens aux parties.

Dans une telle hypothèse, il est toutefois tenu de mettre les parties à même de connaître ce changement.

Dans une décision récente du 4 mai 2016 «

Delay c/ Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports » (n°380548), le Conseil d’État a ainsi jugé que le rapporteur public qui modifie le sens de ses conclusions sous « Sagace » (en ajoutant des lignes), sans prévenir les parties de ce changement entache la décision prise d’irrégularité, sur le fondement de l’article R. 711-3 du CJA. Cette modification doit toutefois impérativement être soulevée lors de l’audience, ou dans le cadre d’une note en délibéré, pour que l’irrégularité invoquée puisse être tenue pour établie par la suite (CE, 1

er octobre 2015, «

M. et Mme C. c/ commune de Rueil-Malmaison », n°366538).

On conseillera donc aux justiciables ou à leurs représentants, de veiller, lors de l’audience, à l’absence de divergence entre les conclusions prononcées et le sens des conclusions qui avait été mis en ligne, et de soulever immédiatement cette discordance. Le cas échéant, l’irrégularité de la décision rendue par la juridiction serait encourue.

De nombreux gilets jaunes blessés par des tirs de lanceur de balles de défense (LBD) ont fait connaître leur intention d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation.

De nombreux gilets jaunes blessés par des tirs de lanceur de balles de défense (LBD) ont fait connaître leur intention d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation. Il est dans l’air du temps de s’insurger contre la loi « anti-casseurs » votée en première lecture par l’Assemblée Nationale en invoquant avec solennité les libertés publiques et les droits de l’Homme. À écouter ses détracteurs, c’est la République qui serait menacée, et la dictature qui s’installerait insidieusement. Il faudrait donc entrer en résistance contre ce pouvoir fasciste, no pasarán ! Mais la réalité est toute autre, pour qui veut examiner les faits avec sérieux, calme et recul.

Il est dans l’air du temps de s’insurger contre la loi « anti-casseurs » votée en première lecture par l’Assemblée Nationale en invoquant avec solennité les libertés publiques et les droits de l’Homme. À écouter ses détracteurs, c’est la République qui serait menacée, et la dictature qui s’installerait insidieusement. Il faudrait donc entrer en résistance contre ce pouvoir fasciste, no pasarán ! Mais la réalité est toute autre, pour qui veut examiner les faits avec sérieux, calme et recul. Les impératifs démocratiques les plus élémentaires commandent que les séances du conseil municipal soient publiques. L’article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose toutefois, en la matière, un principe et une exception :

Les impératifs démocratiques les plus élémentaires commandent que les séances du conseil municipal soient publiques. L’article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose toutefois, en la matière, un principe et une exception : Certes il est plus facile, pour s’attirer les sympathies du plus grand nombre, d’affirmer haut et fort qu’il n’est pas possible de manifester en France, que l’État brime ce droit fondamental pour des raisons politiques et qu’il est d’ailleurs aux mains des plus puissants. C’est ce qu’affirment beaucoup de « gilets jaunes », mouvement pour lequel je n’ai ni sympathie ni antipathie particulière, qui ont même saisis le Défenseur des droits pour « atteinte à la liberté de manifester » (France TV).

Certes il est plus facile, pour s’attirer les sympathies du plus grand nombre, d’affirmer haut et fort qu’il n’est pas possible de manifester en France, que l’État brime ce droit fondamental pour des raisons politiques et qu’il est d’ailleurs aux mains des plus puissants. C’est ce qu’affirment beaucoup de « gilets jaunes », mouvement pour lequel je n’ai ni sympathie ni antipathie particulière, qui ont même saisis le Défenseur des droits pour « atteinte à la liberté de manifester » (France TV).

L’absurdité du titre de cet article prêterait à rire si l’on n’avait pas appris ce jour que le maire de la commune de Morbecque (Nord) avait réellement pris l’initiative de déployer un gilet jaune géant sur la façade de sa mairie (Le Figaro du 16/11/18).

L’absurdité du titre de cet article prêterait à rire si l’on n’avait pas appris ce jour que le maire de la commune de Morbecque (Nord) avait réellement pris l’initiative de déployer un gilet jaune géant sur la façade de sa mairie (Le Figaro du 16/11/18). C’est une nouvelle polémique qui a éclaté ce week-end entre Christine Boutin et François de Rugy, la première reprochant au second d’avoir apposé un drapeau homosexuel sur la façade de l’Assemblée nationale à l’occasion de la fête dite « des fiertés ».

C’est une nouvelle polémique qui a éclaté ce week-end entre Christine Boutin et François de Rugy, la première reprochant au second d’avoir apposé un drapeau homosexuel sur la façade de l’Assemblée nationale à l’occasion de la fête dite « des fiertés ».

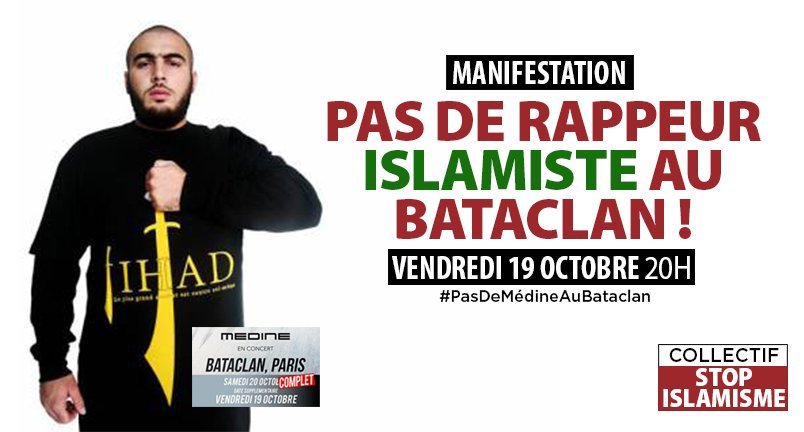

Appel des identitaires à manifester contre les concerts du rappeur Médine au Bataclan

Appel des identitaires à manifester contre les concerts du rappeur Médine au Bataclan